地域全体でつくる、独自の有機認証制度ネーミング&ロゴ「いすみそだち」の誕生

千葉県いすみ市は、人口2000人以上の自治体で、全国初で学校給食を100%地元の有機米にした地域です。現在では、保育園から小、中学校まで、給食の無償化と有機化に取り組んでいます。学校給食を有機化にしていく動きは全国に広まっており、2023年にはいすみ市をリーダーとして、全国オーガニック給食協議会も設立されました。

市民みんなに育ててもらえるブランドを目指して

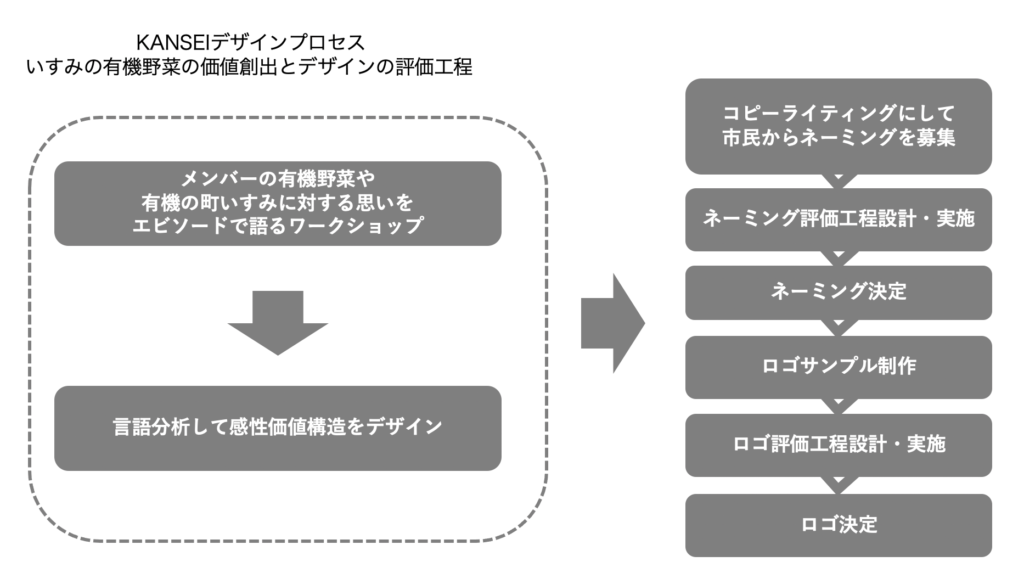

いすみ市では米だけでなく、給食に使用する野菜の有機化も進めており、独自の有機認証制度に使用するネーミングとロゴマークを市民全員で作りたいという相談を受けました。感性デザインの合意形成モデルの適応は、大企業では事例がいくつもありますが、地域ブランディングに対しては初の試みとなり、いすみ市の住民でもある柳川氏(KPC代表理事)が市民アドバイザーとしてプロジェクトチームに参画しました。

このプロジェクトの事務局である、いすみ市農林課からのリクエストは、「独自の有機認証をつくるプロセスにおいて市民全体を巻き込んで、みんなに育ててもらえるブランドをつくっていきたい。」というものでした。子供からお年寄りまでと年齢も幅広く、プロジェクトチームのメンバーも地域の生産者、流通業者、地域活性化に携わる有識者など、背景もバラバラでした。大手企業でも、チーム全員の合意形成をとりながら進めるブランディングプロセスは、いくつかの手法を組み合わせて丁寧に進めていく必要があります。ブランドエクイティ(ブランドが持つ資産価値)は、そもそも言語化されてないことが多く、その構造は必ずしもシンプルではありません。感覚的な領域で認識している価値観やイメージを、異なった感性や個性を持つ人たちが共通に認識し、デザインを承認していくプロセスは思った以上に複雑です。デザインを評価する経験値に関しても個人差があるため、市民全体を巻き込んで、一つのアウトプットを出していくのは、感性デザインのプロセスをもっと簡単にわかりやすく修正する必要がありました。

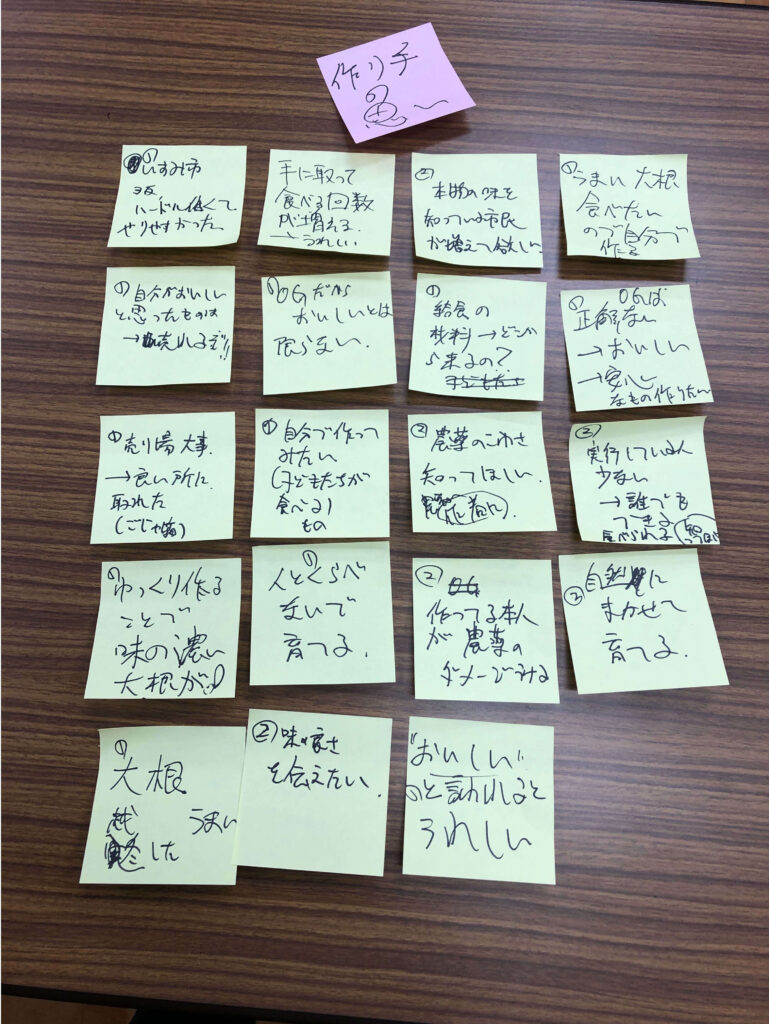

いすみの魅力や有機野菜にまつわる体験を言語化

まず初めのワークショップでは、有機の町であるいすみの魅力や、有機野菜にまつわる喜び体験をシェア。独自の経験とその時の感情を表現し、地域や有機野菜に紐づくリアルな「言葉」を抽出していきました。会議で発言するような固さはなくし、自分が丁寧に作っている野菜の話や、都会から移住してきたときにこの地域が豊かだと感じたエピソードなど、参加者それぞれが自由に語れる時間でした。

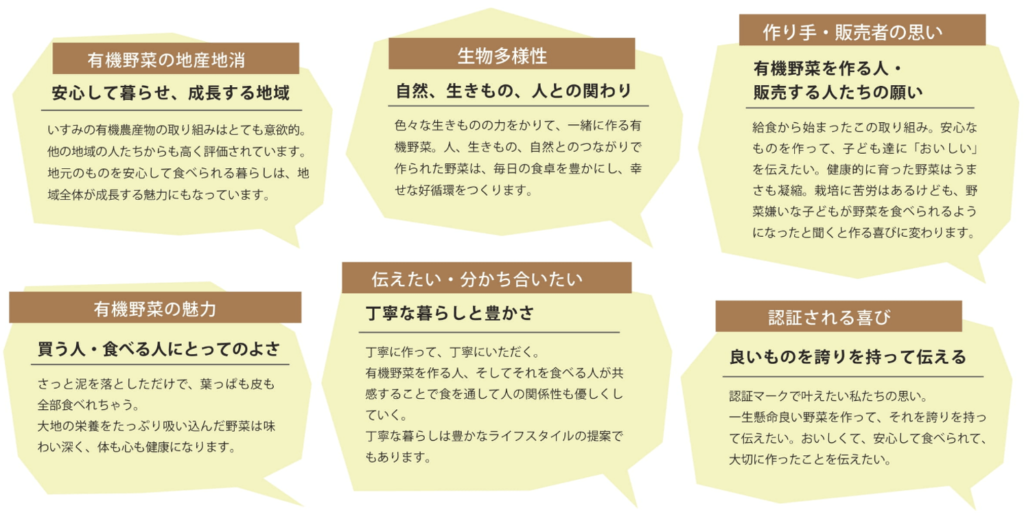

感性デザインの評価工程は、まず人々の中にある体験価値(感性価値)を言語化することから始まります。まだ言葉にならないもの、個々の体験に紐づいている感情、喜びと認識しているエピソードなど、本質的に感じている価値を表出させ、集まったたくさんの言語を分析していきます。感性価値の構造をつくる言葉は、外部の専門家が提案するマーケティング用語ではなく、ブランドを作りたい人たちの願いに紐づいた生きた言葉である必要があります。いくつかのワークを組み合わせてたくさんの言葉を収集し、意味学的に整理していくと、いすみ市の有機野菜のブランド価値の構造に変換されていきます。

「いすみそだち」のネーミングとロゴの決定

言語が整理されると、抽出された感性価値の柱を基軸に、みんなから出てきた言葉で文章を構成します。感性価値分析は主となるカテゴリーに紐づくキーワードが抽出されるため、それらを組み合わせることでコピーライティングができます。チーム全体で整理した言葉で募集要項を作成し、いすみの市民全員に新しい有機認証のネーミングを募集しました。感性価値に沿った募集要項でネーミングを募集することで、独自有機認証への取り組みの理解も深まりました。応募には500件以上のエントリーがあり、それぞれがいすみ市の有機野菜の魅力を反映しているものでした。

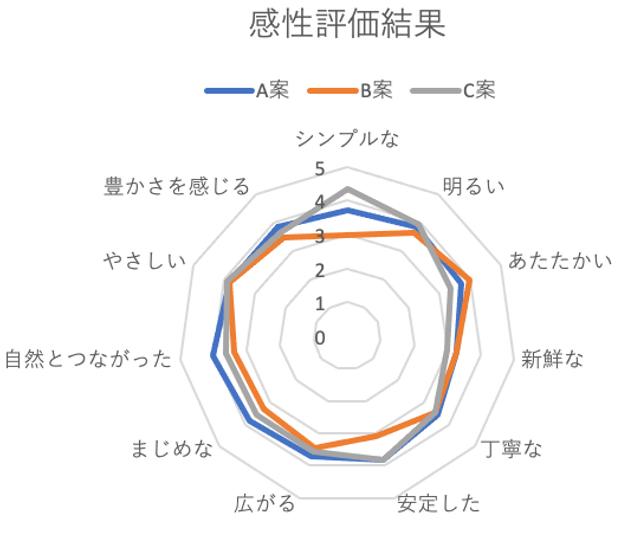

感性デザインは、個人の嗜好性でデザインを選択するのではなく、感性価値に基づいた客観的な評価工程でデザインの優劣をつけます。企業ブランディングで使用する評価工程を簡略化して、デザイン評価に全く不慣れなおばあちゃんでも評価できるような表を作成しました。そして、メンバー全員の評価結果により、ネーミングは「いすみそだち」に決定しました。

ロゴのデザインは、地元のデザイナーさんに依頼しました。たくさんのデザインサンプルがあがって来るのをメンバー全員が合意する形で決定していきます。感性価値分析から、デザインの評価指標を作成しているため、全員が客観的に評価したものを集計し、分析しました。売り場でどのように見えるのかが重要なため、野菜の梱包袋に貼って感性評価する方法で行いました。ビジュアルデザインの印象だけではなく、売り場の状況や野菜に貼った時の目立ち方、生産者側から見たシールの貼りやすさなど、評価する項目を増しました。デザインを協議する場では、それぞれの立場で自分の嗜好性に走りがちなところを、参加者全員が行なった分析結果をガイドにしながら、客観性を持って選択・修正をしていきました。そしていすみそだちのロゴが決定しました。

一般公募で「いすみそだち」のネーミングを出してくれたご家族には、有機野菜1年分が贈呈されました。プロジェクトメンバー全員でコンセプトワークを行った上で決定したロゴとネーミングは、とても愛着を感じるものになりました。

多様な人達からつくられるチームには、色々な価値観や嗜好性があります。個人の価値観が違いすぎて方向性やデザインが決まらないというプロジェクトは、まず参加者全員から抽出する感性価値を構造化して、評価工程を設計する感性デザインの合意形成モデルが有効な場合が多いです。「いすみそだち」のネーミングとロゴは、デザイン評価を全く未経験の高齢の方も参加でき、地域全体の感性価値に基づいた感性デザインモデルの良い事例となりました。

関連記事

- 「いすみそだち」承認制度のご案内(いすみ市)

https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/norinka/organic_farming_promotion/isumisodachi/ninsyoseido.html - いすみ育ち 有機野菜認証 市独自制度4月から(読売新聞オンライン)

https://www.yomiuri.co.jp/local/chiba/news/20230131-OYTNT50227/ - 有機野菜にお墨付き 独自認証「いすみそだち」 普及拡大や生産者育成へ(千葉日報)

https://www.chibanippo.co.jp/news/local/1021140